Enfants de gouttières - Episode 4

Adaptation littéraire du scénario éponyme déposé à la SACD en 2001

© 2011 - Le Mazilier

Tous droits réservés

Épisode 4

Une vie de pensionnaire...

Tous les matins, au réveil, c’est Mme Lepic, plus rarement son époux, qui « sonnait » (pour ainsi dire) le lever en frappant dans les mains, tout en faisant un aller-retour dans le couloir. Ces claquements de mains m’horripilaient et je n’étais probablement pas le seul à les redouter inconsciemment dans la queue de comète de mes nuits ! On sentait que la directrice prenait un malin plaisir à rompre sans pitié notre sommeil : sa façon de claquer dans les mains était éloquente et nourrissait cette conviction.

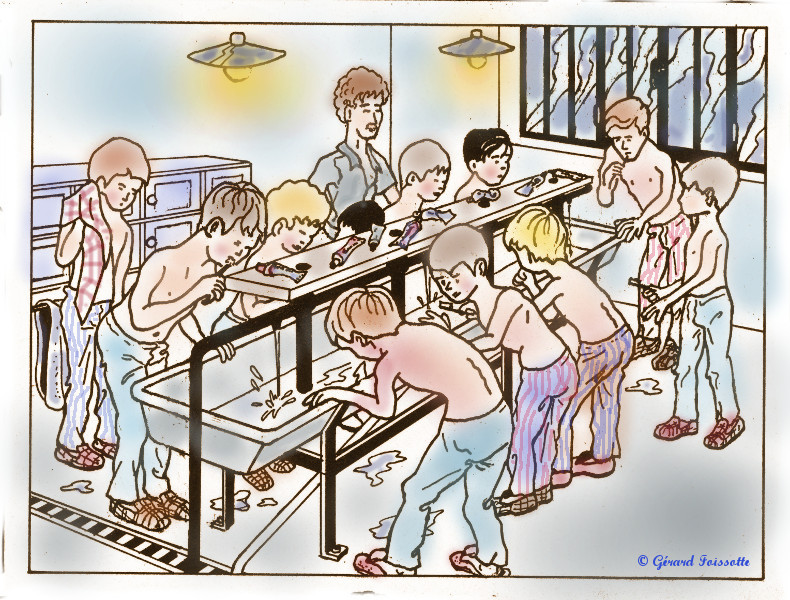

Au petit déjeuner, après la toilette aux lavabos du dortoir, torses nus et en bas de pyjama, puis l’habillage, la Marie-Thérèse nous servait un café au lait très dilué en passant avec un énorme broc en aluminium puis distribuait les tartines de beurre ou confiture. M. Lepic présidait au bénédicité : avant chaque repas, nous étions tenus, debout devant nos bols ou assiettes, à chanter la prière de remerciement à Dieu pour notre nourriture. Une partie des tranches de pain était rassis, coupée de la veille, mais trempée dans le bol, mariée au beurre ou à la confiture, la tartine devenait gourmandise.

...

Le petit François ne disait rien depuis son lever. L’apparition subite de Mme Lepic dans le réfectoire allait expliquer ce mutisme. Elle s’approcha du garçonnet et lui saisit sans ménagement une oreille : « Voilà un petit pisseur ! » s’écria-t-elle à l’adresse de tous les enfants. Elle força le petit à se lever du banc. « Je t’ai prévenu ! si tu continues à pisser dans tes draps, je te noue ton zizi ! » L’enfant était rouge de honte et de souffrance morale et physique - c’est que la mère Lepic n’y allait pas de main morte en lui tirant l’oreille. « Rassieds-toi ! petit cochon ! » L’enfant se mit à pleurer et son bol de café au lait recueillit ses larmes. Son oreille meurtrie était rouge-sang. Un silence de crainte, d’écœurement et de compassion avait accompagné l’incident. Seul un garçon, un « grand », s'amusa de la situation. Quant à moi, plus encore que la veille, j’étais déterminé à réconforter le petit François des violences de l’infâme « directrice ».

L’enfant tremblait de tous ses membres ; ses doigts laissèrent choir sa tartine dans le bol, entraînant un éclaboussement du contenu. S’attendant à une gifle immédiate, il courba l’échine, terrorisé. Mme Lepic avait déjà tourné les talons et c’est son époux qui arriva derrière lui, s’étant levé de sa place pour lui essuyer les joues avec la serviette que le garçonnet avait autour du cou. Les bavardages reprirent dans le réfectoire et les regards abandonnèrent le petit François. Seul, à quelques bols du garçonnet, de l’autre côté de la longue table, un garçon de treize ans, Patrick, un nouveau venu à Saint Christophe, persistait à se moquer du petit par des « Hou ! hou ! le pisseur ! le pisseur ! »

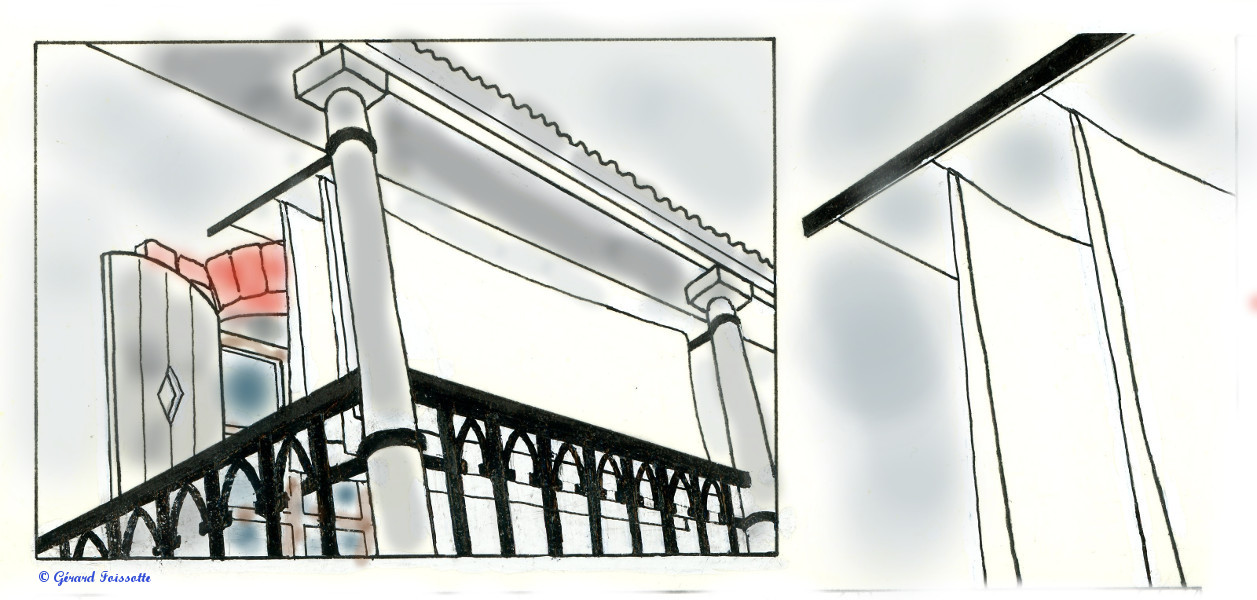

Durant toute la journée, le drap de dessous du petit François était resté suspendu à l’un des fils de fer du balcon qui servaient d’étendage ; au vu et su de toute l’école, la literie souillée du gamin était exposée. Dans la cour, seul Patrick n’avait pas manqué de se moquer du petit. Ils ne faisaient qu’imiter le harcèlement de la marâtre, sans réelles mauvaises intentions, je pense. Mme Lepic avait trouvé un bouc émissaire - le plus faible -, et le livrait sans vergogne à la méchanceté supposée des autres garçons. Seul Patrick entrait dans son jeu ! J’étais écœuré par cette attitude piteuse de ce camarade, pourtant sympathique, à s’en prendre à un plus faible.

M. Régis se révélait un maître à la fois sévère et gentil : il ne cédait rien sur le terrain de la discipline et se montrait extrêmement exigeant sur la tenue des cahiers. J’étais justement coutumier des taches d’encre et il me reprit à ce sujet dès le deuxième jour. Cela me changeait radicalement de l’ancien maître, lequel adorait me taquiner pour mes nombreuses taches sur les pages quadrillées. Je me souviendrai toujours de ses mots, prononcés à la fin de l’année peu de temps avant les grandes vacances, alors qu’il m’avait pris sur ses genoux pour la dernière fois, et me caressait l’abdomen de la paume de sa main droite : « Nous ne nous reverrons plus ! regrettait-il, et je ne pourrai plus te gronder pour tes taches d’encre sur tes cahiers ! » En fait de gronderie, mes souillures violettes sur le papier blanc lui donnaient plutôt l’occasion de me témoigner l’intérêt qu’il me portait ! Ses réprimandes étaient paternelles et le fait de me faire recopier un texte sur une page vierge lui permettait de me garder dans sa classe après la sortie de tous les élèves, à seize heures trente par exemple. En tant que « maître d’internat », il était tenu de surveiller les gosses dans la cour ; alors, il venait me visiter promptement pour voir où j’en étais ! C’est des années plus tard que j’ai compris son jeu : cet instituteur, en prenant un peu de mon temps, saisissait un peu de ma personne... J’étais son chouchou et il entendait me garder sous sa coupe plus que le temps réglementaire. Heureusement pour moi, mon cahier ne justifiait pas tous les jours une telle sollicitude !

Le soir du 2 octobre, après le dîner, M. Lepic organisa une partie de cache-cache dans la cour - ce qui ravissait le maître d'internat. Il y avait les quatre arbres, les deux piliers du préau et la remise. Interdiction de se dissimuler dans les W.C. On avait le droit de traverser le terrain découvert et de changer de place à condition de ne pas se faire reconnaître. Des « leurres » étaient permis : prendre la veste d’un camarade ou son chapeau, béret ou casquette, avancer par deux en formant un chameau sous une pèlerine, etc. M. Lepic aimait se déguiser en élève en se ratatinant revêtu du blouson d’un gamin... Le joueur reconnu ou trouvé devenait à son tour celui qui devait chercher ou reconnaître. J’adorais ce jeu que l’obscurité de la nuit naissante valorisait considérablement. Le préau, très sombre, et la remise près de la cheminée étaient des « abris » naturellement fort prisés de tous. Comme il n’y avait pas classe le lendemain, on s’attardait jusqu’à l’apparition des premières étoiles. Avant de s’empresser aux toilettes de la cour, M. Lepic nous fit un exposé succinct sur les constellations... M. Régis, passionné d’astronomie, enrichit les explications de son supérieur, lequel ne s’en formalisait nullement. Au contraire, le directeur saluait sincèrement les connaissances du nouveau maître, prédisant avec enthousiasme que nous allions « apprendre plein de choses » grâce à notre surveillant ! Ce soir-là, j’identifiais la Petite et la Grande Ourse pour la première fois : jusque-là, le ciel étoilé et la lune m’avaient toujours fasciné mais je n’en connaissais rien. M. Régis parlait de la Voie lactée quand la directrice surgit au balcon, muette, la silhouette figée dont on devinait que le regard se portait sans ménagement sur le groupe d’enfants. M. Lepic obtempéra aux injonctions silencieuses de son épouse : il était temps de gagner les dortoirs après un passage aux cabinets ! Ceux-ci n’étaient pas éclairés, la seule ampoule accrochée à l’extérieur du bloc diffusant une clarté incertaine par le dessus des portes qui ne touchaient pas le haut de l’embrasure. Ma terreur était de mettre un pied dans le trou ! Quelques petits malins, à l’insu des adultes, allaient pisser dans la remise. Moi, je n’osai pas m’y aventurer la nuit, trop effrayé par l’obscurité du local. Vous ne serez pas surpris que je vous dise que, la journée, quand on s’aventurait dans la remise, une infecte odeur de veille urine vous prenait les naseaux !

Avant de me coucher, je repoussai le lourd rideau sur le côté afin de m’endormir en contemplant les étoiles... Les noms des constellations que M. Régis et M. Lepic avaient mentionnés, telles les phrases d’un poème, trottaient en boucle dans ma tête : Véga « la brillante », Cassiopée qui se baignait dans la Voie lactée, Andromède qui taquinait les Poissons, le « cirque céleste » avec le Dragon qui menaçait Hercule et la Girafe qui s'acoquinait avec la Petite Ourse...

Tous les jeudis, c’était le « maître-d’internat » qui assurait le réveil « en fanfare ». Beaucoup plus tard, j'ai imaginé que ces matin-là, Mme Lepic s’octroyait une grâce matinée très intime dans les bras de son mari... Les claquements de mains de M. Régis résonnaient sans agressivité dans le long couloir ; le surveillant, comme gêné de nous faire sortir du lit, s’efforçait de faire passer un message de sympathie, une sorte de bonjour amical au seuil de ce qui devait être une agréable journée de détente. Déjà, le lever avait lieu à huit heures au lieu de sept. Beaucoup d’entre nous étaient réveillés à cette heure-là : tous les enfants n’ont jamais envie de traîner au lit les jours où il n’y a pas école ! L’on entendait des bribes de conversations dans le dortoir des grands et les allers et venues jusqu’au cabinet du fond étaient plus fréquents que les jours de classe.

Au saut du lit, Jean-Marie pesta contre un accident nocturne : il avait mouillé son drap lui qui, normalement, ne connaissait pas cet handicap. « Ne dis rien ! lui conseillai-je. - Elle va le voir ? - Non, pas du tout ! Elle n’entre pas dans les chambres sauf dans celle des pisseurs connus ! - Alors, qu’est-ce que je fais ? - Recouvre un peu ton drap et planque ton pyjama ! »

Ce qu’il fit. Il glissa son pyjama sous le lit - déjà habité par des « moutons », ces amas laineux de poussière que le balaie « du Lucien » avait tendance à oublier !

Le petit déjeuner jouait les prolongations puisque c’était jeudi - le jour sans classe. On était autorisé à rester un moment dans le réfectoire pour faire des jeux de société ou regarder des livres ou magazines. Cela se faisait sous la bienveillante surveillance de Marie-Thérèse qui, déjà, vaquait à sa cuisine, tandis que le surveillant d’internat veillait sur les pensionnaires descendus dans la cour. Peu nombreux, nous y faisions de fameuses parties d’osselets ou entamions des championnats de billes. M. Régis, à ma grand surprise, s’invita à une partie de billes ! Je lui en prêtai une poignée qu’il plaça dans la poche de son veston - des billes en terre car c'était en jouant qu'il devait gagner des « agates » ! Même le jour sans classe, notre maître d'internat restait cravaté, une cravate fripée nouée de travers, gris clair imprimée de petits carrés plus foncés. Il jouait très bien, ne manquant quasiment jamais sa cible quand il « tirait » ! C’est la première fois que je voyais une grande personne jouer ainsi, pour de vrai et avec habileté, à notre jeu favori que, jusque-là, nous tenions pour réservé aux enfants ! Aussi mon maître fit-il sensation ! Déjà apprécié pour son étonnant savoir sur les étoiles, voilà qu’au matin du troisième jour, il se singularisait avec éclat comme joueur de billes émérite ! Sans conteste, il prenait d’heure en heure de plus en plus d’ascendant sur les pensionnaires.

Apprécié des enfants, son charisme devait inévitablement agacer une « directrice » peu encline à bénir cette suprématie relationnelle...

Alors que nous jouions, le bon M. Lucien apparut en blouse grise à la porte du bâtiment du fond, celui du cinéma, situé à l’extrémité opposée au préau - une porte qui ne s’ouvrait que rarement. Ses épaisses lunettes de taupe sur le nez, la bouche figée dans un sourire perpétuel (une blessure de guerre), le devant du crâne dégarni, maigre, il fit quelque pas dans la cour et nous appela : « Les enfants ! venez... Vous profiterez du cinéma ! » Puis, après une brève hésitation : « Enfin, si M. Régis veut bien... » (bien sûr qu’il voulait !). Tout le monde se réjouit de cette invitation. L’homme à tout faire de Saint Christophe allait visionner, pour contrôler l'état des bobines, des dessins animés destinés à la première partie des séances du film à l’affiche. Quelle aubaine ! Un cri de joie monta du coin de cour. En ce temps là, le cinéma était l’unique « boîte à images » accessible à l’ensemble de la population. Tous les foyers, en province, ne possédaient pas « une télévision » ; la petite lucarne commençait à s’implanter dans le département. Il y avait « la télé » chez moi – un rare privilège ! Aller au cinéma demeurait aussi un petit luxe pour les classes ouvrières ; tandis que les grandes salles de la ville voisine avaient des tarifs relativement élevés, les « cinémas de quartier » (que nous, les gamins, appelions « les cinoches ») offraient une alternative : les films qui y étaient programmés n’étaient pas de la première fraîcheur mais c’était généralement de « grands » et assez bons films, en majorité destinés à tous les publics. Naturellement, « Le Familial » paroissial associé à Saint Christophe ne passait que des films adaptés aux « petits et grands ». Chaque séance de cinéma était constituée d’un grand film et, avant un entracte plutôt long avec « bonbons, chocolats glacés », d’une première partie avec courts métrages (de petites fictions, un documentaire ou des dessins animés) et les actualités. Le cinéma de M. Lucien projetait un film les vendredi, samedi et dimanche soirs, avec une séance supplémentaire l’après-midi dominical. M. Lucien ne nous avait jamais conviés à une projection... Je supposais que cette initiative avait l’aval du directeur. En deux minutes, les passereaux que nous étions vidaient la cour de ses piaillements !

M. Régis envoya un élève chercher ceux qui étaient demeurés dans le réfectoire.

Nous pénétrions par la porte « interdite » dans une grande salle rectangulaire, totalement vide, qui était l’antichambre du cinéma. Un guichet perçait un côté de la pièce. Ce cinéma, nous l’investissions en mai, juin et juillet pour répéter les spectacles de « fin d’année » présentés dans le cadre de la kermesse de l’école. Il disposait d’une vraie scène « de théâtre » avec des rideaux et une rampe d’ampoules fixée au sol sur le devant de la scène. Des pendrillons défraîchis cachaient les coulisses et des frises étaient suspendues au dessus de la scène. Excepté pour le spectacle de l’école, le Familial restait un cinéma. Un grand écran blanc tombait du plafond et un énorme « haut-parleur », presque de la taille du petit François, était disposé derrière la toile et bien au milieu.

Une immense affiche était placardée sur le mur, qui annonçait une projection prochaine : « Marcelin, pain et vin »; j'en ignorais l'histoire mais je comprenais, au vu du dessin, qu'il s'agissait des aventures d'un petit garçon qui offrait du pain... à un immense crucifix ! J'avais vaguement entendu parler de ce film espagnol - en bien. Je décidai de demander à mon père, lequel m'amenait au cinéma pour compenser ses longues absences, de m'offrir cette séance future... Pablito Calvo, révélé dans ce premier rôle de Marcellino, devint ensuite un enfant acteur dont les garçons pouvaient envier la destinée! Déjà, à l'époque, la vogue des enfants « stars » me donnaient envie de faire du cinéma ! Un rêve fou que je n'ai jamais réalisé. On parlait beaucoup, en ce début des années cinquante, du petit Joselito, chanteur puis acteur chantant, baptisé « l’enfant à la voix d’or ». Sollicité dans le monde entier, les plus grandes personnalités voulaient l’entendre. Le pape Jean XXIII l’avait même invité au Vatican et Fidel Castro avait fait fabriquer une collection de cigares bagués à son effigie ! Joselito devait tourner 14 films à succès jusqu'à ce que sa voix mue et qu'il ne sombrât brutalement dans l'oubli... Mais son histoire à la fois fabuleuse et dramatique, je ne l'ai apprise que bien plus tard.

M. Lucien commença par nous faire visiter la cabine de projection..., un local exigu mais enchanteur, tapissé d’affiches de films décolorées, occupé principalement par un énorme appareil de projection, ventru, en acier épais, que l’opérateur allumait, je crois me souvenir, avec une allumette ! La pièce était poussiéreuse comme le reste du cinéma. Passés dans la salle, nous prenions tous place sur les premières rangées, constituées de sièges pliants inconfortables, en contreplaqué et très bruyant à manipuler. Enfin, l’écran s’éclaira aussitôt parcouru d’une succession accélérée de signes cabalistiques et d'un compte à rebours. Puis commença le dessin animé - en noir et blanc. Musique et paroles. Silence dans les rangs. Nous avions tous les yeux rivés sur l’écran avec sans doute autant de délectation que si nous languissions devant la vitrine d’une pâtisserie. Je revois les images : les personnages étaient des autos ; un bébé (auto) venait de naître, il grandissait et faisait sa première « dent ». La scène était très amusante : le bébé ouvrait grand sa bouche (la calandre) et exhiba une magnifique bougie d’allumage, qui étincela de mille feux ! Les parents automobiles étaient ravis.

Totalement happés par le film, nous n’avions pas entendu ni vu surgir Mme Lepic... Elle fit une scène épouvantable, plus agressive que jamais, à M. Régis puis à M. Lucien. Nous fûmes enjoints de sortir sur le champ. Quelle déception ! A l’instant précis où il se passait quelque chose d’important (pensez-vous : une première « dent » !), la maudite directrice avait fait son intrusion ! La séance avait été de courte durée. Les onze gamins que nous étions s’empressèrent d’obtempérer, gagnant presque en courant la porte de la cour.

Je ne connaîtrais jamais la suite du dessin animé.

« Je ne voyais plus personne dans la cour ! je ne savais pas où les enfants étaient passés ! Vous vous rendez compte ? » La femme vociférait. Elle avait bien un peu raison dans son argument mais, tout de même, cela justifiait-il qu’elle nous privât séance tenante de la projection ? M. Lucien, avec sa bouche tordue, ne cachait pas sa gêne et M. Régis, muet sous sa belle moustache, était rouge jusqu’aux oreilles. Pierre, un « grand » (14 ans), « l’ancien » de saint Christophe (il était placé là depuis ses six ans, comme moi), adolescent qui n’avait peur de rien et qui savait ordinairement contenir ses émotions, maugréa contre la directrice. Entre les dents, il lui promit les affres de l’enfer... Il résuma son courroux par cette sentence sans appel : « ‘Fait vraiment chier, cette conne ! » Patrick, son tout nouveau copain, garçon déluré de 13 ans, surenchérit avec des propos obscènes.

Le petit François en avait fait pipi dans sa culotte et nous achevions notre matinée dans la cour d’usine, sous la surveillance rigide de la cheminée de briques rouges et sur l’asphalte vieilli ou dans la poussière du préau.

Ainsi en avait décidé Mme Lepic.

A suivre...

Accès à l'épisode sur ce clic : "Le pays des enfants perdus"

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 16 autres membres